Table des matières

Cité les Castors (Tourlaville)

De Wikimanche

(en savoir plus sur Wikimanche) ICI

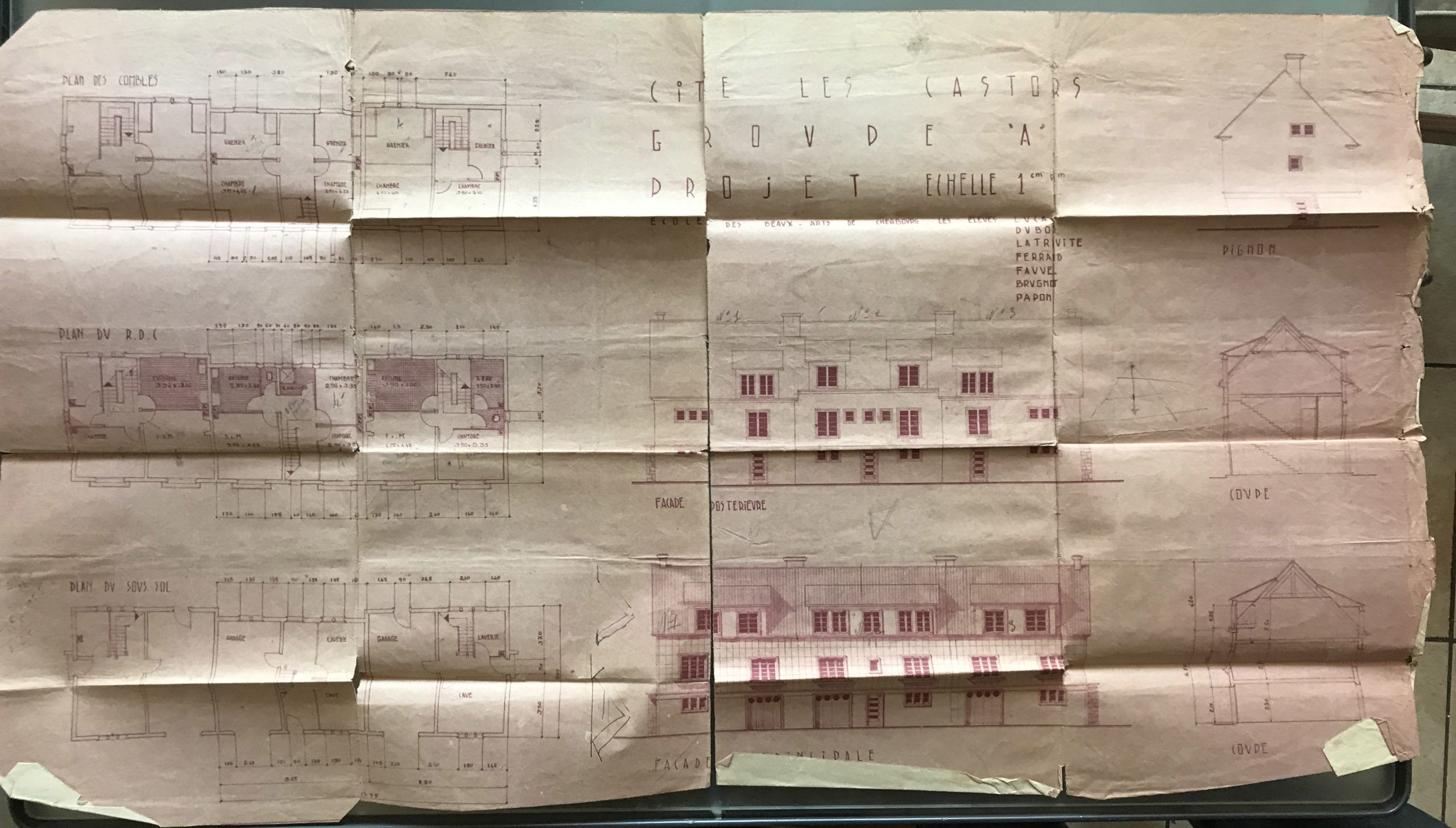

Tirage à l’ammoniac des plans coupes façades d’un groupe de trois maisons de la « Cité les Castors » à Tourlaville.

La Cité les Castors[1] est un ensemble de 21 maisons auto-construites au début des années 1950[2], à Tourlaville, commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin. La voie en impasse qui les dessert porte le même nom.

Elle est une des trois cités Castors connues du département [3] avec la cité Prairie à Cherbourg [4] et une autre à Donville-les-Bains[5].

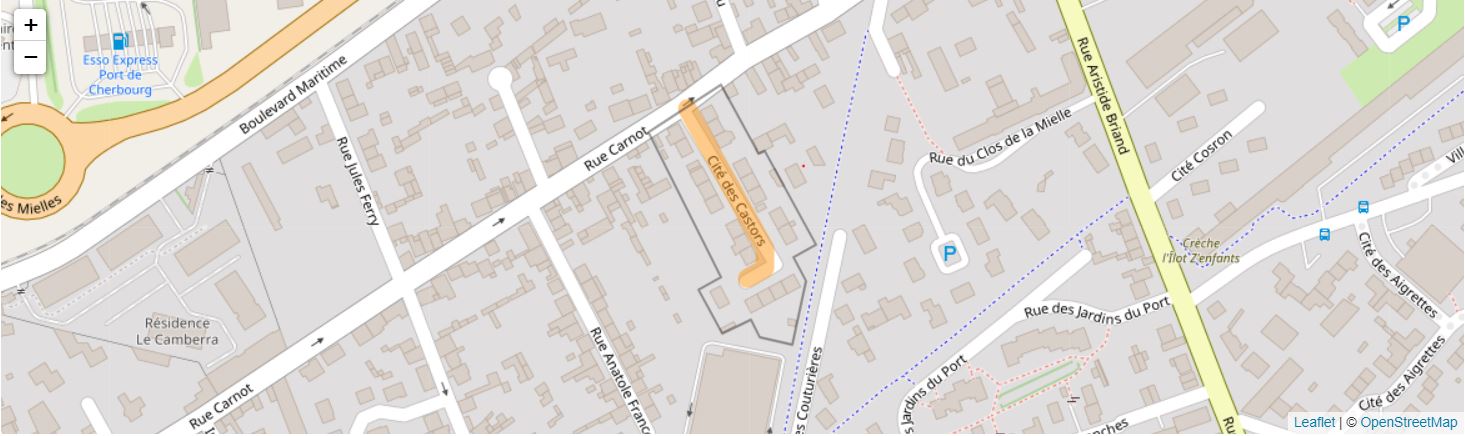

La voie débouche au nord entre les numéros 202 et 204 de la rue Carnot[6], et se termine 120 m plus au sud, coupée par l’ancienne voie ferrée qui desservait le terre-plein des Mielles.

Le « 202, rue Carnot » sera longtemps l’adresse postale collective de tous ses habitants.

Initialement en copropriété, la voirie passera dans le domaine public dans les années 1970 permettant la mise au « tout à l’égout » des habitations.

Le mouvement Castor

Face à la pénurie de logement de l’après-guerre, de nombreux particuliers se sont lancés dans l’aventure de l’autoconstruction. Certains l’ont fait en joignant collectivement leurs forces, notamment via des initiatives coopératives comme Les Castors.

On parle alors « d’apport-travail » : le chantier, mené en fin de journée, le week-end et pendant les congés payés compense la faible capacité d’emprunt des familles désireuses de se loger dignement.

Le principe de l’apport-travail est reconnu officiellement par Eugène Claudius-Petit, ministre de la Reconstruction, en mars 1951.

Cette reconnaissance officielle a permis aux Castors d’emprunter sans apport en espèces pour acquérir le terrain. La regroupement permet d’approvisionner le chantier par grosses quantités, donc avec des tarifs avantageux. Mais surtout l’idée est de développer une culture de l’entraide censée accélérer la construction.

Ces ensembles de logements se montrent parfois bien plus importants que les trois cités connues dans la Manche : 150 maisons à Pessac dans la Gironde, 340 ou 360 logements (selon les sources) à Montreuil dans la Seine-Saint-Denis.

À Tourlaville

Le chantier se fera avec un outillage extrêmement rudimentaire : pas d’outils électriques, pas de bétonnière, pas de moyens de levage. Des moules à parpaings sont fabriqués chez un garagiste local, par soudure de trois tôles épaisses. Le béton fortement chargé en mâchefer est tourné à la pelle pour remplir les moules. Tout se fera à la truelle, à l’égoïne et à la chignole. On dit que dans certaines maisons, le bois de charpente vient des rebuts du plan Marshal.

Les familles commencent à emménager moins de trois ans après le début du chantier, souvent dans des conditions précaires : l’escalier n’a pas encore ses marches, il manque des garde-corps, alors qu’il s’agit d’y loger des enfants en bas-âge…

Les plans d’un groupe de trois maisons mitoyennes

À Tourlaville, un arrangement est manifestement convenu avec l’école des beaux-arts de Cherbourg : les plans des maisons sont dressés par des élèves de l’école[7].

On a pu conserver un exemplaire des plans [8] d’un des groupes de trois maisons, elles sont à rez de chaussée plus un étage carré plus combles habités.

Les plans sont dotés de dénominations fantaisistes : sous-sol pour le rez-de-chaussée, rez-de-chaussée pour l’étage, greniers dans les combles. Il s’agissait peut-être d’une astuce permettant une obtention plus facile du permis de construire, voire permettant de réduire le montant des impôts fonciers, on ne sait pas trop.

Au rez-de-chaussée on trouve un garage, une laverie et une « cave ». Cette cave est en fait un atelier tous corps d’état : le chantier continuera longtemps, en site occupé. L’étage comprend la cuisine et la salle à manger, la salle d’eau, un WC séparé, et une ou deux chambres. Le concept de « séjour » n’existait alors tout simplement pas. Sur les plans, le dessin des escaliers est incohérent d’un niveau à l’autre.

Les prétendus « greniers » des combles sont bien évidemment des chambres. En revanche, un vrai grenier difficilement accessible fut aménagé au dessus de leurs plafonds, à hauteur de l’entrait retroussé de la charpente.

Le garage était probablement une idée d’avant garde, et restera longtemps vide, faute de pouvoir acheter une voiture ! Les maisons n’avaient pas d’isolation thermique, et n’étaient au début chauffées que par deux poêles à charbon à l’étage.

L’ensemble offre environ 120 m2 habitables plus 50 m2 de services à rez-de-chaussée, sur une parcelle de 310 m2 en moyenne par maison[9] . On voit que l’idée de dignité a emmené les constructeurs à voir grand, donc épuisant à construire. Mais les logements produits étaient bien plus confortables que le standard du moment : électricité partout, sanitaires intégrés, etc.

Le dessin de la « façade principale » montre un revêtement calepiné qui ne sera jamais mis en œuvre.

Il y avait d’autres types de maisons, notamment à rez-de-chaussée avec seulement un comble habitable. Il n’y a donc pas eu de tirage au sort des lots entre participants (pratique connue dans d’autres cités Castors) puisque les maisons étaient différentes dès leur conception.

Une seule des 21 maisons n’est pas mitoyenne. On compte deux groupes de deux maisons, quatre de trois, et un seul groupe de quatre maisons.

Qui étaient les Castors ?

Il existe une littérature[10] – certes peu abondante – relatant diverses expériences Castor en France. Globalement elle tend à dresser un tableau idyllique, à propos d’utopies, de cités idéales, bref d’une vision magnifiée de ces multiples chantiers. Mais comme le relatent quelques rares recueils de témoignages[11], la réalité n’aura pas été si rose.

Précisément à Tourlaville, même si certains (peu nombreux) étaient issus de milieux militants, et notamment de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (J.O.C.)[12] il semble que la solidarité n’ait pas résisté aux très sévères exigences du chantier, lequel, au final, a provoqué des frictions entre plusieurs participants.

Il n’empêche : l’aventure des Castors aura permis à leurs familles d’y grandir dans la dignité.

Merci à Christophe Tesson (fils de bâtisseur) pour cette présentation des Castors de Tourlaville.

Plan de situation

Le contour est approximatif. On peut voir que plusieurs appentis ont été construits dans les jardins et que certaines maisons ont été fortement remaniées ou agrandies depuis le chantier initial. Le tracé bleu en pointillé correspond à l’ancienne voie ferrée.

Notes et références

- ↑ Le nom « cité des castors » est fautif relativement à la plaque apposée à l’entrée de la « cité les Castors ». C’était cependant le nom utilisé par les habitants eux-mêmes… et par le cadastre actuel.

- ↑ Probablement à partir de 1953 jusqu’à 1956 pour le clos-couvert

- ↑ Cités Castors de France portail du mouvement d’autoconstruction Castor. Le site dénombre 13 cités Castors dans toute la Normandie. Il n’est pas certain que ce répertoire soit exhaustif tant les structures Castor étaient différentes d’une cité à l’autre. À titre indicatif, le site recense 102 cités en Bretagne.

- ↑ Il s’agit des 12 maisons, des numéros 82 à 104 du boulevard de l’Atlantique. Voir cet article de Tendance Ouest.

- ↑ À Donville, il s’agit probablement de l’allée des Clairs Logis. Recherches en cours…

- ↑ Selon une brochure intitulée « La Police cherbourgeoise vous renseigne » (Imprimerie commerciale cherbourgeoise, sd [1953]), le terrain était propriété de la direction régionale de la Compagnie métallurgique du Centre-Ouest. Ce qui pourrait expliquer la très forte teneur en mâchefer des parpaings de la cité : ils sont presque noirs et il est très difficile d’y percer un trou, tant le matériau est dur. Hypothèse : les castors auraient acheté le terrain servant d’aire de stockage de mâchefer à la compagnie, qui souhaitait mettre fin à cette activité. Et ils auraient acquis avec le terrain un stock de matériau colossal ! Recherches en cours…

- ↑ Le plan montré en illustration porte les noms de Lucas, Dubost, Latrouite, Ferrand, Fauvel, Brugnot, Papon, élèves aux Beaux-Arts de Cherbourg.

- ↑ On n’a pas osé déplier complètement ces plans tant le support papier est devenu cassant, raison pour laquelle l’image jointe à cet article est difficilement lisible.

- ↑ Surfaces données par cadastre.gouv. Seule la maison enclavée tout au fond de la cité bénéficie d’une parcelle de 609 m², due à sa situation particulière. Les autres parcelles ont des surfaces variant entre 253 et 359 m². L’ensemble occupe actuellement une surface de 8309 m² (0.83 hectares) dont 1435 m² pour la voirie

- ↑ Voir cette page « boutique » qui peut servir de bibliographie.

- ↑ L’esprit Castor : Mythe et réalités – Caroline Bougourd (Lire en ligne)

- ↑ La cité de Pessac, prototype des autres cités Castor de France, avait précisément été initiée par Étienne Damoran : un prêtre ouvrier

Liens externes

- « Cités Castors de France », Portail du mouvement d’autoconstruction Castor, site internet (voir en ligne)

- « Fonds Roger Blanc », Association Culturelle des Castors de Pessac, Archives – Mémoires du mouvement d’autoconstruction Castor, site internet (voir en ligne)

- Article « Castors (mouvement coopératif) », Wikipédia en français (auteurs)

- Émission Karambolage de la chaîne de télévision Arte, qui présente correctement le mouvement Castors en quatre minutes. (voir en ligne)

Contacts

Pour contacter les animateurs du Portail internet : citescastorsdefrance@free.fr

Pour consulter le site Archives du Mouvement Castor « Fonds Roger Blanc » : http://www.cites-castors.com/